在進一步全面深化改革、推動城市“闖關轉型”的關鍵時期,武漢市委市直機關工委組織開展了“闖關轉型·擔當作為”支部大討論和“處長談轉型”主題活動。此次活動旨在凝聚思想共識、匯聚智慧力量,助力武漢在新征程實現高質量發展的新跨越。活動得到了市直機關各單位的積極響應,廣大黨員干部圍繞武漢加快“三個優勢轉化”,深入探討經濟發展方式、城市發展方式等多方面的轉型之路,為武漢高質量發展注入新的活力與動力。

科技創新驅動:點燃新質生產力引擎

無人機監測高速公路運行情況。

2024年11月13日,一臺方舟40順豐豐翼無人機攜帶著顧客下單的黃金、化妝品從華中第一商圈武商MALL起飛,越過長江,穩穩將貨品送到武昌武商夢時代樓頂。當前,武漢這樣的低空商業試點航線已正式獲批18條。

隨著我國航空運輸體系加速邁向“空天地”立體交通新時代,武漢憑借其得天獨厚的人才和自然稟賦,在低空經濟領域迎來了前所未有的發展契機。在“處長談轉型”活動中,市交通運輸局民航辦黨支部書記、主任李亦卓率先發聲,圍繞武漢低空經濟發展提出了一系列具有前瞻性的思路和舉措。

她說,當前低空經濟作為新興產業,正逐漸成為經濟增長的新引擎,武漢應搶抓行業風口。為此,我們將重點推進以下關鍵任務:低空交通系統規劃要立足長遠,構建起安全、高效的低空交通網絡;管理平臺建設方面,要利用先進的信息技術,實現對低空飛行活動的實時監控和有效管理;商用場景拓展要遵循“先試點再普及、先載貨再載人、先隔離再融合”的原則,穩步推進。“目前,外地大多以城市治理類場景為切入點,武漢也可借鑒這一經驗,逐步探索在物流配送領域開展無人機載貨試點。”李亦卓說道。

2024年前三季度,武漢光電子信息制造業產值超3000億元,同比增長15.2%,拉動規上工業增長4.4個百分點,其增速和貢獻在工業各行業中名列前茅。

近年來,武漢始終將創新擺在重中之重位置。市經信局電子信息產業處黨支部書記、處長張超深入剖析了武漢在科技創新征程中的突破與未來發展規劃。

“武漢科技創新‘從0到1’的艱難突破,體現在某些關鍵核心技術領域從無到有的研發歷程;‘從1到10’的快速成長,體現在科研成果的轉化和產業化應用上;‘從10到N’的規模擴張,表現為相關產業集群的不斷壯大。”他表示,未來產業是新質生產力的重要陣地,武漢應持續加大在科技創新方面的投入,全力培育發展新質生產力,推動產業創新升級。

張超舉例說:“長飛公司自主研制的空芯光纖,用氣體替代玻璃傳輸,成為下一代光通信的顛覆性技術,其AI智算樞紐、智能感知和智造可視化的產品,再次彰顯了領先的技術實力。未來,在6G濾波器、硅光芯片等前沿領域,武漢將組織實施市級重大科技專項,力爭在全球范圍內占據一席之地。”

智能建造作為武漢的九大支柱產業之一,自2022年武漢入選全國首批智能建造試點城市以來,發展勢頭迅猛。2023年5月《武漢市智能建造試點城市建設實施方案》印發后,全市迅速行動,成立了市級領導小組,建立起“鏈長+鏈主+鏈創”的融合工作機制。在這一機制的推動下,一系列重大項目和活動相繼落地。

展望未來,市自然資源和城鄉建設局機關第三黨支部書記、圖審消防和節能處處長楊建春信心滿滿。他表示,將繼續圍繞建筑業高質量發展總體目標,推動建筑業與先進制造技術、未來信息技術、新一代智能裝備深度融合。例如,在建筑設計階段,利用虛擬現實(VR)和增強現實(AR)技術;在施工過程中,引入建筑機器人提高施工效率和質量;在建筑運營階段,通過物聯網技術實現對建筑設施的智能化管理,降低能耗,提升舒適度。

內陸開放新篇:構建雙循環樞紐

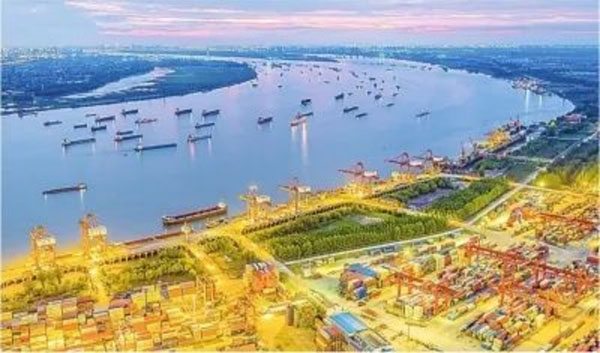

武漢港陽邏港區夜間作業場景。

2024年11月30日,一艘滿載格林美公司生產原料的印尼直航貨輪抵達武漢陽邏港,標志著“印尼拉博塔港—武漢陽邏港”國際直航航線成功開通。近5年來,武漢陽邏港已開通5條國際近洋直航航線,2024年出入境船舶數量、貨物量同比增長超兩成。

武漢的交通區位優勢顯著,如何將其轉化為外貿發展的強大動力,成為“處長談轉型”活動中熱議的話題。市商務局對外貿易處黨支部書記、處長黃錚深入分析了當前外貿面臨的挑戰,并提出了闖國際市場關、商品結構關、發展模式關、服務能力關、外貿政策關等5個“闖關”思路。

“當前武漢外貿面臨著國際市場競爭激烈、發展模式傳統、服務能力有待提升等諸多挑戰。”他說,針對這些問題,武漢將采取一系列具體舉措推動外貿“闖關轉型”,例如,組織企業參加國際知名展會,搭建國際營銷平臺,幫助企業更好地了解國際市場需求;在商品結構優化上,圍繞光電子信息、商貿物流、汽車制造、船舶海工四大優勢產業,加大研發投入,推動產業升級,提高產品附加值。

加快建設以“用”為導向的科技創新供應鏈平臺是關鍵之舉。黃錚表示,將積極培育專業化功能平臺,為供應鏈企業提供一站式服務。比如,建立供應鏈金融服務平臺,為企業提供融資支持;搭建物流信息共享平臺,提高物流效率,降低物流成本。同時,依托“政府+協會+聯盟+頭部企業+境外聯絡站”模式,搭建走出去服務平臺,助力企業拓展海外市場。

去年國慶假期,武漢成為全國最熱門的旅游目的地之一,“夜游長江”客流量創歷史新高。游客紛至沓來,訪盤龍城遺址公園,感受古老文明的魅力;欣賞編鐘樂舞,領略傳統文化的韻味。

武漢豐富的歷史文化資源和發達的交通網絡,為文旅產業發展奠定了堅實基礎。“當前,長江主軸已經是城市旅游核心區域,長江夜游已經成為城市旅游核心產品,長江輪渡的跨江交通與旅游觀光功能深度融合,人氣爆棚,成功出圈。”市文旅局機關第二黨支部書記、產業發展處處長彭勝認為,未來,武漢文旅產業將迎來更大的發展機遇,將建設“一橋兩山”文化旅游景區:黃鶴樓和龜山作為武漢的標志性景點,將通過文化創意和旅游項目的開發,進一步提升其文化內涵和旅游吸引力。

鄉村振興與城市更新:繪就發展新畫卷

江夏法泗和美鄉村稻花香。

“去年下揚州,相送黃鶴樓……”相傳1000多年前,李白游歷江夏,在今天的江夏區烏龍泉街道新農村村揮筆寫下《江夏行》。如今,這個一度凋敝的千年村灣,在鄉村振興的畫卷中煥發新生,成為全市已建成的643個美麗鄉村示范村(灣)之一。

武漢積極響應國家鄉村振興戰略,致力于打造超大城市農業農村現代化的重要樣板。市農業農村局綜合調研處黨支部書記、處長馬濤詳細闡述了武漢推進農業現代化的具體路徑和舉措,為鄉村振興注入新的活力。

馬濤表示,武漢將堅持以工業思維、服務業理念發展農業,推動農業全面升級。在農業設施化方面,加大投入,建設智能溫室、蔬菜工廠、高效設施漁業和規模化畜禽養殖場;在提升農產品附加值方面,將加快市級現代農業加工園建設,延長農產品產業鏈,提高農產品的市場競爭力;在流通品牌化方面,做優特色農產品,建強“江城百臻”區域公用品牌供應鏈。

產業數字化是農業現代化的重要趨勢。據介紹,武漢將建設數字化種植養殖基地,利用物聯網、大數據、人工智能等技術,實現農業生產的智能化管理。“屆時可以通過手機App實時監測農田的土壤墑情、氣象數據、作物生長情況等,精準施肥、澆水、防治病蟲害,提高農業生產效率。”馬濤說。

在城鄉融合發展方面,市財政局經濟建設處黨支部書記、處長李德志認為,打造新型城鎮化“風景線”,要加快推進美麗宜居新城鎮、共同締造村莊、鄉鎮基礎設施補短板等項目實施。“我們將繼續加大向上爭取力度,支持農村環境整治,助力形成‘荊風楚韻,人水和諧’的農村人居環境新面貌,激勵各區推動實施背街小巷、空置地塊環境綜合提升,新改擴建城鎮公廁,實施基礎設施適老化、適幼化改造。”

在城市建設方面,武漢已取得顯著成就,主城區快速路和主干路規劃實現率較高,軌道交通運營里程位居全國前列。市住更局重點工程建設管理處黨支部書記、處長韓偉表示,未來武漢將繼續提升城市道路智慧化水平,同時持續推動智能網聯汽車示范與推廣應用建設,做強國家智能網聯基地。積極運用BIM信息平臺系統,對市政基礎設施進行全生命周期管理。

針對城市道路交通擁堵和停車難題,韓偉提出了具體的解決方案。例如,加快推進機非分離改造,動態謀劃實施擁堵節點微改造項目,通過建設立體停車庫、盤活閑置土地建設停車場等方式,增加停車位供給,優化停車管理服務,解決停車供需矛盾。

當前,武漢正處于發展“闖關轉型”的關鍵時期。市委市直機關工委負責人表示,下一步,將繼續秉持“圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發展”的理念,積極組織實施更多“抓改革促發展”的黨建載體活動,充分發揮機關黨建的引領作用,推動機關干部積極投身改革發展實踐,為加快推動“三個優勢轉化”,重塑新時代武漢之“重”,全力推進發展轉型“闖關”貢獻力量。

(本稿件為武漢機關黨建網原創,如需轉載請與武漢機關黨建網聯系)

返回頂部

返回頂部